Contentsお役立ち情報・製品動画

お役立ち 2025.10.08

電子カルテと連携できるシステムと標準化の背景|メリット・課題を解説

病院や診療所で電子カルテの普及が進む一方で、メーカー(ベンダー)ごとの規格の違いからほかのシステムとの連携が難しく、情報共有がスムーズにできない状況です。

この問題を解決するため、厚生労働省とデジタル庁は「電子カルテの標準化」に向けた取り組みを本格的に進めています。

この記事では、電子カルテの標準化が必要な背景や課題、そして標準化によって連携できるようになるシステムの種類やメリットを解説します。

2026年度の診療報酬改定でも注目される医療DXの導入を考えるうえで、ぜひ参考にしてください。

2026年度の診療報酬改定については、下記の記事で解説しております。是非ご覧ください。

▼関連記事:【診療報酬改定】2026年度はいつ?5つの改定ポイントを予想

また、医療DXについて知りたい方はこちらをご覧ください。

▼関連記事:医療DXとは?4つの取り組み事例と医療DXが進まない理由を解説

▼目次

- 1.電子カルテ連携・標準化が必要な日本の背景

- 電子カルテの普及率が低い

- ベンダーごとに規格が異なり情報共有がうまくできない<

- 導入・維持コストと人材育成の負担が大きい<

- 2.電子カルテ連携・標準化に向けた厚生労働省の方針

- 3.電子カルテ連携・標準化が進むと得られる効果

- 重複検査や二重入力の削減

- 患者情報のスムーズな引き継ぎ

- 地域包括ケア・在宅医療の推進

- 4.電子カルテと連携できるシステムとメリット

- ナースコールシステム

- 検査機器・バイタルサイン測定システム

- レセプトコンピューター

- 予約管理・問診システム

- PACS(医用画像管理システム)との連携

- 透析管理システムとの連携

- 健診システム

- 薬剤管理システム

- 5.電子カルテの連携・標準化活用できる補助金制度

- 6.電子カルテ標準化と連携に向けて準備を始めましょう

1.電子カルテ連携・標準化が必要な日本の背景

日本の医療現場で、電子カルテの連携と標準化が必要とされる理由は、以下のとおりです。

● 電子カルテの普及率が低い

● ベンダーごとに規格が異なり情報共有がうまくできない

● 導入・維持コストと人材育成の負担が大きい

詳しく解説します。

電子カルテの普及率が低い

日本の電子カルテの導入は進んでいるものの、いまだ不十分です。

厚生労働省の2023年(令和5年)の調査によると、一般病院の普及率は65.6%、診療所では55.0%にとどまっています。

400床以上の大規模病院では90%以上と高い普及率ですが、中小規模の病院や診療所では導入が遅れており、紙カルテが使われているところも少なくありません。

電子カルテの導入が進んでいないと「紙カルテの医療機関」と「電子カルテの医療機関」が混在してしまい、医療連携の壁を解消できないでしょう。

そのため、電子カルテの標準化を進めて導入しやすい環境を整えることが、結果的に普及を加速させ、情報共有を可能にする土台となるのです。

▼参考:電子カルテシステム等の普及状況の推移|厚生労働省

ベンダーごとに規格が異なり情報共有がうまくできない

電子カルテや関連するシステムは、ベンダーごとに異なる規格で作られています。

検査機器や健診システム、ナースコールなど、それぞれ独自の仕様のため、システム間でデータをやり取りするのが困難です。

そのため「電子カルテに入力した内容が別のシステムに自動で反映されない」「ほかの病院に患者さんを紹介する際、診療情報をはじめから入力し直す」といった手間が発生し、医療現場の負担が増える原因となっています。

結果的に、医療の質や仕事の効率にも影響してしまう可能性があるため、電子カルテの標準化が必要です。

導入・維持コストと人材育成の負担が大きい

コストが限られることの多い中小規模の病院や診療所にとって、電子カルテ導入にかかる費用や人材育成の負担は大きく、導入の障壁となっています。

電子カルテや関連システムの導入には、高額な初期費用に加えて以下のような継続的な費用が必要です。

● 導入後の運用

● 定期的な更新

● セキュリティ対策

また、システムを適切に使いこなし、トラブルに対応できるIT人材の確保と育成も不可欠です。

これらの費用や人材育成の負担が重くのしかかり、電子カルテの普及を妨げていると考えられます。

2.電子カルテ連携・標準化に向けた厚生労働省の方針

電子カルテの普及が進まない問題や、メーカーごとに規格がバラバラで情報共有が非効率な状況を解決するため、国は「電子カルテの標準化」を進めています。

その土台となるのが、国際規格の「HL7 FHIR」です。

HL7 FHIRをベースにすることで、メーカーが違うシステム同士でも、患者さんの情報を同じ形式でやり取りできるようになります。

具体的な取り組みとして、厚生労働省とデジタル庁は「標準型電子カルテα版」という試作版の開発を進めており、2025年3月から無床診療所を対象にモデル導入が始まる予定です。

モデル導入の検証結果をもとに、2026年度以降の全国展開を目指します。

最終的には「2030年までには希望するすべての医療機関で、標準型電子カルテが導入される」という計画が練られており、全国で医療情報がスムーズに共有できる仕組みづくりが構想されています。

▼参考:HL7 FHIRとそれにもとづく医療文書標準仕様の策定|厚生労働省

▼参考:第3回標準型電子カルテ検討ワーキンググループ資料|厚生労働省

3.電子カルテ連携・標準化が進むと得られる効果

電子カルテの連携と標準化が進むことで、医療現場にはたくさんのメリットが生まれます。

これらは、医療の質の向上、お仕事の効率アップ、そして患者さんの利便性の向上につながります。

詳しくみていきましょう。

重複検査や二重入力の削減

患者さんの医療情報が一つにまとまり、異なるシステム間で連携されることで、同じ検査を何度もする必要がなくなったり、同じ情報をくり返し入力する手間が減ったりします。

これにより患者さんの身体的・金銭的な負担の軽減や、看護師の業務効率アップなどが期待できます。

患者情報のスムーズな引き継ぎ

患者さんがほかの医療機関に転院したり、紹介されたりする際に、これまでの診療データや検査結果、薬の履歴などの情報を素早く、正確に共有できるようになります。

診療に一貫性が生まれて医療の安全性が向上するだけでなく、患者さんの過去の病歴を正確に把握できるため、より適切な診断や治療を決めやすくなります。

地域包括ケア・在宅医療の推進

電子カルテの連携・標準化は、地域全体で患者さんを支える「地域包括ケアシステム」や、自宅で医療を受ける「在宅医療」の推進にも役立ちます。

現場で入力した情報がすぐに電子カルテに反映されるため、医師、看護師、ケアマネジャーなど、さまざまな職種のスタッフがリアルタイムで情報を共有でき、連携を強められます。

これにより、患者さん一人ひとりに合わせた質の高い医療サービスを提供できるようになるでしょう。

4.電子カルテと連携できるシステムとメリット

電子カルテは、さまざまなシステムと連携することで利便性をさらに高められます。

ここでは、電子カルテと連携すると便利になるシステムを解説します。

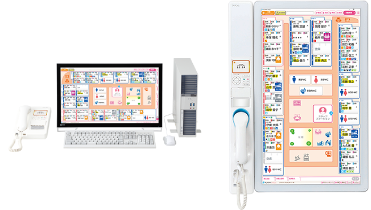

ナースコールシステム

ナースコールシステムと電子カルテを連携させると、患者情報がスタッフステーションのナースコール親機、廊下のネームプレート(個別情報廊下灯)、ベッドネーム(ベッドサイド表示器)に自動で表示されるため、名前の書き換え業務が削減されます。

また、看護師はリアルタイムで状況を正確に把握でき、迅速かつ適切な対応が可能になるため、看護業務の効率化と安全の向上に役立つでしょう。

ケアコムでは、電子カルテやスマートフォンと連携できるナースコールシステムを取り扱っています。詳しくは下記製品ページをご覧ください。

▼ケアコムのナースコール(PLAIMH NICSS)をみる

検査機器・バイタルサイン測定システム

血圧計や心電計、体温計などのバイタルサイン測定機器や、各種の検査機器と電子カルテが連携することで、測定データが自動的に電子カルテに取り込まれます。

この仕組みにより、これまで看護師が手作業でおこなっていた記録の手間が省け、記録漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防止できます。

レセプトコンピューター

レセプトコンピューター(レセコン)は、診療報酬明細書(レセプト)を作成するシステムです。

電子カルテとレセコンが連携することで、診療内容にもとづいた請求が自動でおこなわれるため、入力ミスや請求漏れを防ぎ、医事課の仕事を効率化できます。

正確な請求処理は、病院が本来受けとるべき報酬を守ることにも役立ちます。

予約管理・問診システム

患者さんが来院前にオンラインで入力した問診内容や、予約システムで管理されている予約情報が電子カルテに自動で取り込まれます。

事前準備がスムーズになり、医師は診察前に患者さんの状態や受診理由を詳しく把握できます。

また、患者さんにとっても待ち時間の短縮やスムーズな受付が可能となり、満足度の向上につながるでしょう。

PACS(医用画像管理システム)との連携

PACSは、CT、MRI、X線などの医用画像をデジタルデータとして管理・保存するシステムです。

電子カルテとPACSが連携することで、医師は電子カルテ上から患者さんの医用画像をすぐに参照できるようになります。

これにより、診断に必要な画像を迅速に確認でき、診断精度とスピードの向上につながります。また、フィルムが不要になるため、画像の保管スペース削減や管理コストの低減も目指せるでしょう。

透析管理システムとの連携

透析治療を受けている患者さんの治療データが電子カルテで見られるようになれば、医師、看護師、臨床工学技士といった多職種のスタッフが同じ画面で治療状況を確認できるため、情報の伝達ミスや遅れを防げます。

合併症リスクの早期発見、患者さんの体調変化に合わせたケアの提供も可能となるでしょう。

健診システム

健康診断や人間ドックの結果を管理する健診システムと電子カルテの連携によって、結果の二重入力の手間がなくなり、仕事の効率を高められます。

また、日常診療のデータとまとめてみられるため「特定検診で血糖値が高めだった」という情報と、「その後の日常診療での食事指導や運動量がどう変化したか」という情報を比較できます。

データにもとづいたサポートによって、患者さんの健康維持につながると期待できるのです。

薬剤管理システム

薬剤管理システムと電子カルテが連携することで、医師が電子カルテで入力した処方情報が薬剤管理システムに自動で送られ、薬剤師による調剤や服薬指導に活用されます。

患者さんの服薬履歴も一元管理できるため、重複投薬や相互作用のリスクを低減し、患者さんがより安全に治療を受ける手助けとなるでしょう。

5.電子カルテの連携・標準化活用できる補助金制度

電子カルテの導入や連携、標準化を推進するため、国や自治体は以下のような補助金制度を設けています。

● IT導入補助金2025

● 医療情報化支援基金

● 電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金

これらの補助金制度は、医療機関が電子カルテの導入や既存システムの連携・標準化を進めるうえでの経済的な支援となり、医療DXの実現を後押しする重要な役割を担っています。

各省庁や関連団体のウェブサイトで最新情報を常に確認しておきましょう。

▼参考:IT導入補助金2025|TOPPAN株式会社

▼参考:医療情報化支援基金等|社会保険診療報酬支払基金

▼参考:電子カルテ情報共有サービス – 電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金|国民健康保険中央会

6.電子カルテ標準化と連携に向けて準備を始めましょう

電子カルテの普及の遅れやメーカーごとの規格のバラつきといった課題に対し、国は標準化システムの開発を進めています。

この取り組みが進めば、重複検査の削減やスムーズな情報共有、地域医療の推進などの効果が期待できます。

ナースコールや検査機器など、さまざまなシステムと連携することで、業務効率が上がり、医療の安全性も高まるでしょう。

ケアコムでは、医療DXの推進を考える方に向けて無料の資料をご用意しています。

\電子カルテの標準化・連携への準備として、ぜひご活用ください/