Contentsお役立ち情報・製品動画

お役立ち 2025.07.16

ボタンを押せない人向けのナースコール子機5種類!導入後の現場の声も紹介

介護の現場では、筋力の低下や身体の麻痺、認知症などが原因で「ナースコールを押したいのに押せない」というご利用者が一定数いらっしゃいます。

人手不足や夜間対応の難しさがあるなかで、ナースコールのボタンを押せないご利用者の安全・安心を守るためにどう対応するかは、現場にとって非常に重要な課題です。

この記事では、ナースコールのボタンが押せない方でも使用できる子機の種類や、導入による効果、助成制度などを解説します。

ご利用者の安心感につながる対応策として、ぜひ参考にしてください。

▼目次

- 1.ナースコールのボタンを押せない人の特徴

- 2.ボタンを押せない人向けのナースコール子機5種類

- 1.ソフトタッチボタン|軽い接触で反応し指の力が弱くてもOK

- 2.機能障害者用ボタン|麻痺や拘縮で指が使えない人でも操作可能

- 3.フレキコール|呼出方法を選べて多様な障害に適応

- 4.マルチケアコール|声・タッチ・息など複数モードに対応

- 5.子機アタッチメント|既存設備にプラスして手軽に対応可能

- 3.ナースコールの操作が難しい人にはセンサーも選択肢の一つ

- 4.ナースコールが押せない場合に起こりうるリスク

- 異常の発見までに時間がかかる可能性がある

- 尿失禁や転倒などご利用者の不利益になる事態が発生する

- 5.ボタンを押せない人向けのナースコール子機を導入した実際の声

- 6.ナースコール導入は「ICT機器とセット」で助成対象になる可能性

- 7.ナースコールが押せない人でも活用できる子機を導入してご利用者の安心感を高めよう

1.ナースコールのボタンを押せない人の特徴

ナースコールのボタンを操作できない方には、以下のような特徴がみられます。

● 筋力が低下して指の力が弱くなっている

● 麻痺・拘縮などでボタン操作ができない

● ベッド上での動作が難しい(ナースコールまで手が届かない)

● 声は出せる、意識もあるが手を使えない

● ナースコールの意味や操作を理解できない

たとえば、認知症のご利用者では、ナースコールの存在を理解できない場合もあります。

これらの課題を解決するためには、ご利用者一人ひとりの身体状況や認知レベルに合わせたナースコール子機の選択が不可欠です。

▼関連記事:認知症患者がナースコールを押せない理由と工夫を聞きました

2.ボタンを押せない人向けのナースコール子機5種類

ナースコールのボタンを押せない方に対応できるよう、以下のようなさまざまなタイプの子機が開発されています。

● ソフトタッチボタン

● 機能障害者用ボタン

● フレキコール

● マルチケアコール

● 子機アタッチメント

詳しく見ていきましょう。

1.ソフトタッチボタン|軽い接触で反応し指の力が弱くてもOK

ソフトタッチボタンは、通常のナースコールボタンよりも軽い力で反応するように設計されています。

指先の力が弱い方や、わずかな触覚刺激でしか反応できない方でも操作可能です。

ボタンが大きいので、グーや手の甲で押せるのも特徴です。

少しの力でもナースコールを鳴らせるため、ご利用者の「押せた」という成功体験にもつながります。

2.機能障害者用ボタン|麻痺や拘縮で指が使えない人でも操作可能

手の指を使うことが難しい方のために開発されたナースコールボタンです。

頭やひじ、足などで押したり、引き紐を引っ張ったりすることで呼び出せる仕様になっています。

呼び出しがうまくいったことを知らせる確認灯や、確認音が鳴るところもポイントです。

ご利用者の身体の機能に合わせて柔軟に選択できるため、麻痺や拘縮がある方でも自力で助けを求められます。

3.フレキコール|呼出方法を選べて多様な障害に適応

1つのナースコール子機で「曲げる」「握る」「ひねる」といった複数の操作が可能なナースコールです。

ご利用者に合わせて使いやすい操作を選べる点が特徴です。

筋力低下や麻痺などで指先が使いづらい方でも、確実に反応させられます。

4.マルチケアコール|声・タッチ・息など複数モードに対応

マルチケアコールは、以下の4つ機能から呼び出し方法を選べます。

● 小さな声で話しかける(ボイスコール)

● 触る(タッチコール)

● かすかな息を吹きかける(ブレスコール)

● 手をかざす(光センサー)

ベッドに固定して使用できるため、離床・起き上がりセンサーとしても活用できます。

ご利用者ごとに細かく設定できたり、複数のセンサーを同時に設定できたりと、個別性に富んでいることも特徴です。

5.子機アタッチメント|既存設備にプラスして手軽に対応可能

既存のナースコールボタンに、外付けのアタッチメントとして追加できるタイプの子機です。

システム全体を入れ替えることなく、手軽に「握る」「押す」の呼出方法を導入できるのが魅力です。

大規模な改修が不要なため、初期導入コストを抑えられるのも、施設を運営する上でうれしいポイントでしょう。

3.ナースコールの操作が難しい人にはセンサーも選択肢の一つ

ナースコールの操作が困難な場合には、自動的に状況を検知できる以下のようなセンサーの活用も効果的です。

| センサーの種類 | 特徴 |

|---|---|

| マットセンサー | マットにかかる荷重の変化を検知して知らせる |

| 離床センサー | マットにかかる荷重や心拍・体動の変化を検知して知らせる |

| クリップ式センサー | ご利用者の衣服にクリップで取り付けて起き上がりや離床を検知する |

| 超音波・赤外線センサー | モーションセンサー(温度)と赤外線センサー(光)の2つで検知し、ベッド以外の場所にも設置できる |

これらのセンサーは、ナースコールが押せない状況でもご利用者の変化を検知でき、事故や異常の早期発見につながります。

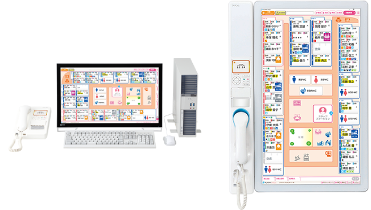

ケアコムのナースコール子機やセンサーについて、詳しくはこちらをご覧ください。

▼ナースコール子機・各種センサーカタログ

4.ナースコールが押せない場合に起こりうるリスク

ナースコールを押したくても押せない状況や、ナースコールが適切に機能しないことは、ご利用者の安全と健康を脅かしかねません。

詳しく見ていきましょう。

異常の発見までに時間がかかる可能性がある

ナースコールが押せない状況では、ご利用者の体調急変や事故が発生しても、スタッフが気づくまでに時間がかかる恐れがあります。

たとえば、急な吐き気、胸の痛み、呼吸困難などが起こっても、ナースコールが作動しなければすぐに助けを呼べず、症状が悪化するかもしれません。

とくに夜間や巡回間隔が長い時間帯は、そのリスクが高まります。

こうした状況は、ご利用者の回復を妨げたり、重篤な後遺症につながったりするだけでなく、生命にかかわる事態になることもあります。

尿失禁や転倒などご利用者の不利益になる事態が発生する

ナースコールを押せないことは、生命の危機に直結しないまでも、以下のようにご利用者の尊厳や快適な生活を損なう事態を引き起こす可能性があります。

● トイレに行きたいと意思表示ができないため失禁してしまう

● 無理に立ち上がろうとして転倒してしまう

● 姿勢の変更や体位変換をお願いしたくても呼出せず、同じ姿勢を強いられる

「助けてもらえない」「声が届かない」という状況は、ご利用者に強い不安感や孤独感を与えるだけでなく、防げたはずの事故を起こしかねません。

これらのリスクを減らし、ご利用者が安心して快適に過ごせる環境を整えるためには、ナースコールが押せない方への対策が必要です。

▼関連記事:「トイレくらいでナースコールを押すのも…」申し訳ないと思う患者と看護師の本音

5.ボタンを押せない人向けのナースコール子機を導入した実際の声

6.ナースコール導入は「ICT機器とセット」で助成対象になる可能性

ナースコール単体の導入では、国や都道府県の補助が受けられない場合がほとんどです。

しかし、以下の機器と同時に導入すれば「介護テクノロジー導入支援事業」の一環として、補助が受けられる可能性があります。

● 介護ロボット

● 介護ソフト(アップデートも含む)

● タブレット端末・スマートフォン

● インカム

● 機器導入に必要な通信設備

たとえば、スタッフの業務効率化を図るために、インカム導入と同時にナースコールシステムを見直す施設もあります。インカムは、介護テクノロジー導入支援事業の対象機器であるため、条件を満たせばナースコールシステムの整備を「ネットワーク構築経費」にあてることが可能です。

介護スタッフの業務負担やご利用者の安心した暮らしを目指すには、助成を受けながらシステム全体を見直すことも必要です。

▼参考:介護テクノロジー導入支援事業|厚生労働省

ナースコールの導入や取り替えにかかる費用の助成に関する情報は、以下のホワイトペーパーで詳しくまとめています。ぜひご活用ください。

▼ナースコールの導入・お取り替えで活用できる補助金情報

7.ナースコールが押せない人でも活用できる子機を導入してご利用者の安心感を高めよう

ナースコールが押せない方への対応は、介護現場の切実な課題です。

筋力低下や麻痺、認知機能の影響でナースコールを使えないご利用者のために、ソフトタッチボタンやマルチケアコールなど、さまざまな操作方法の子機が登場しています。ベッドセンサーや音声センサーなどを使えば、ご利用者が操作できなくても異常を自動検知し、スタッフへ通知できます。

導入費用には補助金制度を活用できる場合があるため、コストを抑えつつ、ご利用者もスタッフも笑顔になれる介護環境を目指しましょう。

ケアコムのナースコール子機についてはこちらのカタログをご覧くださいませ。

▼ナースコール子機・各種センサーカタログ

\また、ナースコースシステムに関する資料も無料配布しております。ぜひご活用くださいませ。/

「ナースコールのお取り替えを成功させる秘訣」を無料でダウンロードする