Contentsお役立ち情報・製品動画

介護施設のナースコール頻回対策3選【実践レベル別に紹介!】

「また、あの利用者さんからの呼出……」。度重なるナースコールの連打に、思わずため息をついてしまったことはありませんか?

ナースコールは、ご利用者と介護士さんをつなぐために必要不可欠なもの。しかし、頻繁に押されるナースコールは、時に他業務への支障にもつながり、多忙な介護士さんの大きな悩みのひとつになりかねません。

とはいえ、特に高齢者は認知機能が低下している場合が多く、ナースコールの連打を防ぐことは難しいのでは、と感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、そうした高齢者にも効果的なナースコール連打への対応策について、社会福祉法人 福音会 常務理事で認知症ケア専門士でもある笹川 美由紀さんにお聞きしました。すぐに実践できる方法もあるので、ぜひ明日からのケアの参考にしてみてくださいね。

ちなみに、逆にナースコールを押してもらえない場合の対策記事はこちらで紹介しています。

▼目次

- 1.ナースコール連打の対策を実践レベル別にご紹介

- 【対策1】実践レベル★ ご利用者に関心をもち、笑顔で接してあげよう

- 期待できる主な効果…さみしさ、不安、不眠による連打の減少

- 【対策2】実践レベル★★ ご利用者の一日の生活パターンを把握しよう

- 期待できる主な効果…不眠、トイレ介助による連打の減少

- 【対策3】実践レベル★★★ ご利用者も含めて「みんなで」見守る体制をつくろう

- 期待できる主な効果…さみしさ、不安、ストレスによる連打の減少

- 2.【対策+α】システムを活用しよう

- 3.「アンガーマネジメント」でナースコール連打によるイライラを鎮めよう

- 4.まとめ

1.ナースコール連打の対策を実践レベル別にご紹介

ご利用者がナースコールを連打することには、必ず理由があります。インターネットやSNSでよく挙げられていた理由をいくつかピックアップしてみました。

・認知症(理解度・判断力の低下、短期記憶障害など)

・トイレ介助

・不眠

・さみしさ

・不安感

・ストレス

今回は、こうした要因を「根本的に」減らしていくための対応策を、キーワードと合わせて3つご紹介します。

【対策1】実践レベル★ ご利用者に関心をもち、笑顔で接してあげよう

キーワード……………「安心感」

期待できる主な効果…さみしさ、不安、不眠による連打の減少

特に、認知機能が低下した方は感情的な表情に敏感です。そうした方に対して例えば、数名のモデルの写真を見せ、「どの子が好きですか?」と聞いてみると、ほぼ百発百中で「笑顔のこの子がいい」と答えるのだそうです。笑顔の人には、本能的に安心感を覚えるのでしょう。「安心できる介護環境にいられること」は、ご利用者の不安の軽減はもちろん、ナースコールを連打する理由のひとつでもある不眠の改善にもつながり、連打が減少するケースがあります。もちろん、笑顔は少ないけれど実はとても心優しい方もいますよね。しかし、認知機能が低下している高齢者は、「実は良い人である」というエピソードを忘れてしまう可能性も大いに考えられます。だからこそ、いつでもできる限りの笑顔で接する意識をもつことが大切です。

また、ケアをするにあたり、一番避けるべきはご利用者に関心をもとうとしないことです。その気持ちは言葉や態度に無意識に表れますから、先にもお伝えした通り、感情に敏感な認知症の方に関心がないことが伝わってしまうことも。それが、さみしさや不安感を誘発し、ナースコールの連打につながりかねません。関心があれば、表情、目線、呼吸、言葉などからご利用者の状態をより細やかにキャッチできるようになりますし、積極的にコミュニケーションをとることができるはず。そうした行動がご利用者の安心感にもつながっていくのです。ナースコールの連打に困ったら、まずは「安心感」をキーワードとしたケアを意識してみてください。

【対策2】実践レベル★★ ご利用者の一日の生活・行動パターンを把握しよう

キーワード……………「ご利用者ファーストの分析」

期待できる主な効果…不眠、トイレ介助による連打の減少

ユニットケアでは日常的に取り組んでいるかと思いますが、ご利用者の一日の生活・行動パターンを把握することはナースコール頻回対策に非常に有効です。パターンの把握には、例えば、朝起きてまずはカーテンを開けてほしいのか、トイレに行きたいのかなど、細かくご利用者の一日のスケジュールを確認していきます。こうして集めた数週間~数カ月分のスケジュールを分析すると、一見バラバラに見える行動にも、ご利用者ごとのパターンが見えてきます。これを把握できれば、緩急をつけた人員配置が可能になります。さらに、ニーズを理解した対応ができることで、ご利用者の不安感がとり除かれ安心感を得ることでき、連打が収まっていくことが期待できます。

パターンを把握するために注意すべきは、介助者側の都合を押しつけないこと。例えば、就寝時は本人の眠気を待つ。眠らないのであればそれでも良いのです。また、寝ているところをわざわざ起こして、夜中の2時にトイレに連れていく、というようなマニュアルに従いすぎた行動も望ましくありません。こうした対応が原因で、夜間に十分な睡眠がとれず、昼間に眠くなり、夜に起きてしまうというリズムができてしまうことも十分考えられます。あくまでもご利用者の生活パターンを優先し、できる限りそれに合わせましょう。就寝パターンが固まってきたら、心地良い眠りに入ってもらうために、着替えをする時間、トイレ介助の時間など、より適したタイミングが見えてくるはずです。

また、トイレ介助では、日中、そして夜間の排泄時間のデータをとるようにしましょう。蓄積したデータを分析すると、「この時間にトイレにお連れすれば、翌朝までトイレにお連れしなくても大丈夫」といった、トイレ介助に適した時間が見えてきます。それに合わせた対応ができれば、トイレ介助に対するナースコールの連打も減っていくはずです。

生活・行動パターンの把握のためには、「ご利用者ファーストの分析」をキーワードに取り組んでみてください。ちなみに、生活・行動パターンが固まってくる目安は、ご利用者が入居されてから3カ月程度だと考えておきましょう。人にもよりますが、平均して2~3カ月で、多くの方が「ここが自分の住まいである」と認識します。つまり、約3カ月間はご利用者も不安やストレスを抱えやすく、ナースコールの連打も起こりやすくなります。介護士側は、3カ月は踏ん張り時だと割り切った気持ちでいることも大切かもしれません。

【対策3】実践レベル★★★ ご利用者も含めて「みんなで」見守る体制をつくろう

キーワード……………「友達」

期待できる主な効果…さみしさ、不安、ストレスによる連打の減少

ナースコールの連打を減らすには、ご利用者の手をお借りすることも非常に効果的です。具体的にオススメなのが、ご利用者同士で友達をつくってもらうこと。交友関係があるだけでさみしさが軽減されますし、お互いを気遣いあうことでその人を見る「目」が増えることになります。介護士さんが気づけないようなご利用者の特徴を教えてくれることもありますよ。

もちろん、自然に友達ができることにこしたことはありませんが、介護士側から働きかけることもできます。例えば、新規のご利用者がいらっしゃる場合は、入居されるフロア内で仲良くできそうなご利用者を見極め、その方とできるだけ顔を合わせるような機会を作る。また、【対策2】でご紹介した「生活・行動パターンの把握」を活かして、すでに友達になっていたり、これから仲良くなれそうなご利用者同士のパターンをうまくかけ合わせ、「一緒にお茶を飲む時間」など、何かを共にする機会をつくっても良いでしょう。ご利用者と一緒に、心地良い暮らしの形をつくり上げていってください。

2.【対策+α】システムを活用しよう

ナースコールの連打に効率的に対応するためには、マンパワー不足が生じることもあると思います。そうした時にはICTシステムの力を借りてみても良いかもしれません。

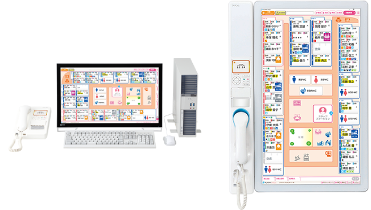

1.コンピュータナースコール

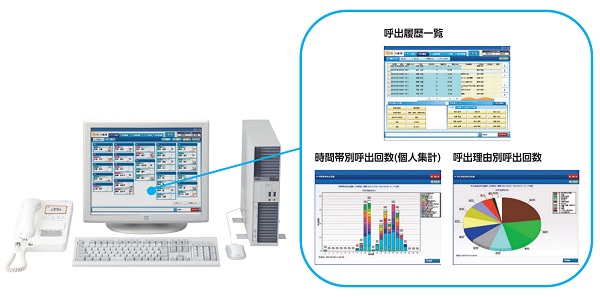

【対策2】でご紹介した「生活・行動パターン」の把握には、データ収集が必要です。アナログ的な方法であれば、ご利用者ごとの一日の行動を書き込めるような大きめの用紙を準備し、複数人で協力して、睡眠、排泄、食事などの行動パターンを書き込んでいくと良いでしょう。もしくはエクセルなどを用いるといった方法もあると思いますが、オススメしたいのは、コンピュータナースコールの活用です。

ケアコムのコンピュータナースコールでは、ナースコールの呼出履歴データを、呼出時間、呼出種別ごとに収集することができます。例えば、ケアコムのお客様である介護老人保健施設の1カ月のナースコール呼出履歴データを確認すると、トイレ呼出は8時、12時、18時が24時間の中で群を抜いて回数が多いことがわかりました。これにより、その時間帯に合わせた介護士さんの配置人数の調整や、トイレ呼出の増加を見越したご利用者への声掛けといった対応策を講じることが可能になります。

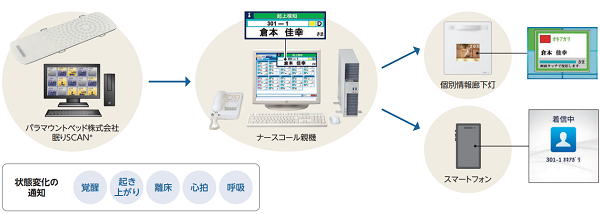

2.眠りSCAN(見守り支援システム)

ケアコムのナースコールはご利用者の睡眠状態をモニタリングできる眠りSCAN との連動が可能です。眠りSCANは、寝返り、呼吸、心拍などの体動を測定することで睡眠状態を把握することができます。さらに、状態の変化を検知すると、ナースコール親機やスマートフォン・PHSに、「覚醒、起き上がり、離床、心拍、呼吸」のアラート種別で通知することが可能です。ご利用者の就寝、起床時間の明確な把握に役立つだけでなく、対応の優先度の判断にも役立ちます。

※眠りSCANはパラマウンドベッド株式会社の登録商標です。

3.「アンガーマネジメント」でナースコール連打によるイライラを鎮めよう

ただでさえ目が回るほど忙しい介護士さんは、時にナースコールの連打にうんざりしてしまうこともあるでしょう。感情は無意識のうちに表情や行動に出てしまうもの。イライラしながらご利用者の対応をすれば、そのイライラが相手にも伝わります。こうした怒りの感情をうまくコントロールする方法が「アンガーマネジメント」です。今回は、職場ですぐに実践できるテクニックを3つご紹介します。

テクニック1 数秒間待って怒りのピークをやりすごす

「え、これだけ?」と思うかもしれませんが、実は効果てきめんのテクニックです。怒りのピークはわずか数秒と言われています。その数秒間をやりすごせば冷静に次の言葉や行動を考えることができ、衝動的な言動で失敗することを回避できます。ポイントは、イラッとした瞬間からの数秒間、そのできごとから意識をそらすことです。

テクニック2 深呼吸する

人は怒りやストレスを感じた時、自然と呼吸が浅くなり、緊張が高まります。自分が落ち着ける場所に移動し、ゆっくり深呼吸をして、呼吸を整えましょう。

テクニック3 魔法の呪文を唱える

怒りを感じたら思い浮かべる「魔法の呪文」を用意しておくのもひとつの手。例えば、「大丈夫、大丈夫」「なんとかなるさ」など、内容はなんでもいいのです。「この状況を乗り越えられたら、私はきっと成長できる」「流れを変えていける」といった、ポジティブな言葉を自分に言い聞かせるように言うのもアリでしょう。言葉でなくても、愛する家族やペットなどを思い浮かべることも有効な手段です。

引用:Nursing-plaza.com お役立ちライブラリ

今日からはじめる「アンガーマネジメント」

イライラを上手に流す術

4.まとめ

ナースコールの連打の要因はご利用者によって様々ですが、どんな理由であっても共通していえる有効な対応手段は、ご利用者を大切に想うことだと思います。介護職員として、相手を大切に想いきちんと向き合えば、それはご利用者に必ず伝わり、ご利用者の行動にも変化が起こります。

本来、介護職を担う皆さんは、「人の役に立ちたい」と考えている方が大多数なのではないでしょうか。つまり「相手のためを想うこと」が自然にできる方々だと思います。ご利用者のナースコールの連打に悩む介護士の皆さんは、今一度ご利用者のことをどれだけ考えられているか、介護の本質とは何かに立ち返ってみると良いかもしれません。

<監修>

・ナースコール連打の対策

社会福祉法人 福音会

常務理事 経営戦略室室長 統括施設長

保健師

社会福祉士

認知症ケア専門士

笹川 美由紀氏

・アンガーマネジメント

横浜市立大学医学部看護学科講師

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントファシリテーター

田辺有理子氏