Contentsお役立ち情報・製品動画

お役立ち 2022.12.23

ナースコールの歴史〜ナースコールの始まりと進化を知ろう〜

現在、ITが急速に進化している中で、ナースコールもまた時代に伴って変化していることをご存知でしょうか。

この記事では、ナースコールの歴史とナースコールの進化についてご紹介していきます。

▼目次

1.ナースコールの目的と役割

ナースコールとは、その名の通り基本的には患者さんが用事や病状の変化などがあった際に、看護師さんに状況を伝えるために使われる呼出用の押ボタンになります。(また、病院だけでなく福祉施設や介護施設でも同様に、ご利用者が介護士さんを呼ぶ際に使われています。)

看護師さんや介護士さんは、普段から患者さんやご利用者の側にいますが、ずっと側にいることはできません。そこで、患者さんやご利用者から呼んでもらうことで、その状況を把握・確認することができます。

ここでは、ナースコールがどのような目的や役割を果たしているかについてご紹介します。

疑問や交換などの要望を伝える

病院や施設で生活する中で疑問に思ったことや「氷枕を交換してほしい」「服を着替えさせてほしい」などの要望や用事があります。その際にナースコールを使用し、必要なことを看護師さんや介護士さんへ伝えるための役割を果たします。こちらの用途が一番多いでしょう。

緊急事態を周囲へ伝える

ナースコールは緊急事態を知らせるひとつのツールでもあります。普段はナースコールとして活用していますが、ナースコールには緊急コールというボタンもベッドサイドに設置されており、患者さんの緊急事態に看護師さんやスタッフさんが押すことで「緊急である」ことを周囲に伝えます。これにより、医師はすぐに緊急体制を整え、患者さんのもとへ向かうことができます。

この緊急コールはベッドサイドのボタンの他、トイレなどにも設置されており、さまざまな場所で緊急事態が起きた際にそのボタンを押すことで医師や看護師さん、介護士さんを呼び、助けを求めることができるシステムとなっています。

安全な入院生活を提供する

病院や介護施設には、自分でナースコールが押せない方が一定数います。それは疾患による影響や、認知症・精神疾患などにより自身でナースコールを押すという判断ができない場合です。このような患者さん・ご利用者にはセンサーマットを使用したり、体動ナースコールを設置したりして、動作が生じた際にナースコールが連動し鳴るように配慮しています。

また、特に危険な場所がトイレです。トイレではふらついて転倒するケースも多く、状況によっては看護師さんや介護士さんが付きっきりにならざるを得ないこともあります。このような場合には、トイレに立ち座りの動作で連動して鳴るナースコールや、手すりを触ることで連動してナースコールが鳴るものもあります。

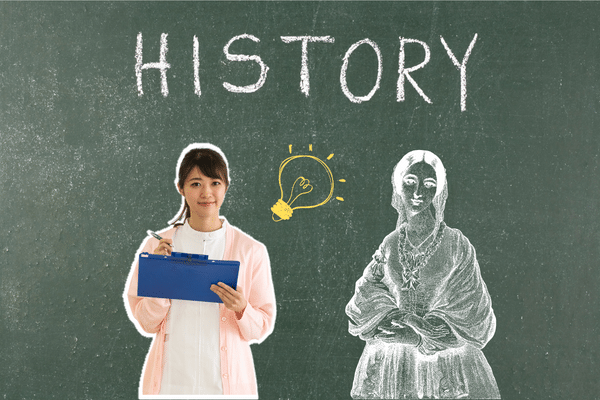

2.ナースコールの歴史

ナースコールの始まり

そもそも、現在のナースコールの由来となるものを開発したのはフローレンス・ナイチンゲールです。ナイチンゲールは自身が病院の運営を任された際にすでにナースコールの構想をしており、就任時にナースコールの原型である「弁付き呼鈴」の設置を要求しました。

当時のナースコールは各病室に呼鈴をつけることで、外の廊下で鳴ると同時に誰が呼んでいるのかがわかるような仕組みで開発されました。誰が押しているか分かることで、看護師さんがいち早く患者さんの側に行き、対応することが可能となったのです。

日本のナースコールの歴史【1950年~】

日本では、1955年頃から同時通話ができるナースコールが活用され始めました。この日本で初めてのナースコールは、弊社ケアコム(当時の旧社名:新星電機工業株式会社)が開発しました。

しかし、現在のナースコールと比較すると、部屋の天井にマイクが取り付けられた簡易的なナースコールで、音声も悪いため通話をしても聞き取りや会話がスムーズにいきませんでした。実際にどのようなナースコールだったのか説明していきます。

具合の悪い人がわからない

現在では、誰がナースコールを押したのかがすぐに分かりますが、当時はまだ病室にひとつしか通話機能がなかったため、部屋の中央まで移動し要望を伝えていました。そのため、大きな声を出したり動いたりすることが難しい患者さんの場合だと、ボタンを押した人が誰かわからず、看護師さんが部屋に訪室しては誰が呼んだかを確認し、再度ご用命を受けていました。

具合が悪い人などは特にナースコールが押しづらくなってしまうケースもあり、病状の発見が遅れることもあったといわれています。

緊急コールがなかった

古い建物の病院だと、ナースコールはあっても看護師さんが使う緊急コール自体がないケースもあります。

現在ではナースコールと緊急コールを判別できるような仕組みになっていますが、当時はこの緊急コールがないために、緊急時に看護師さんはナースコールを押して大声で他のスタッフへ助けを求めなければなりませんでした。患者さんの命に関わってしまうとして、のちに緊急時コールが生まれたことで普段のナースコールとの判別ができ、スムーズに対応できるようになりました。

日本のナースコールの歴史【1979年~】

徐々に日本のナースコールも進化を遂げ、1979年にボード式ナースコールが開発されてから1ベッド1チャンネル方式が可能になりました。それまで1ルーム1チャンネル方式で、部屋単位での通話だったため誰が呼出したのか分かりませんでしたが、1ベッド1チャンネル方式が可能となり、患者さんごとに呼出・通話ができるようになりました。

そして、1999年頃からデジタル化したナースコールが誕生しました。

通話の質も上がり、ナースコール越しでも会話がスムーズに行えるようになりました。複数患者からの呼出に対して1人のみ通話可能だったものが、同時に複数の患者さんと看護師さんの通話が可能になったのもこの時からです。

3.ナースコールの進化

近年のデジタル化に伴い、ナースコールも日々進歩しています。ここでは、進化したナースコールのおすすめ機能について紹介します。

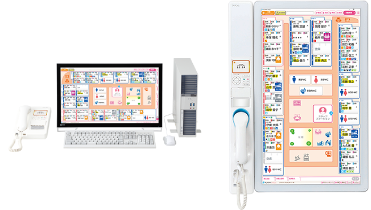

近年、大きく進化したナースコールシステム

今までは「○号室の▲ベッドの患者さん」という内容しかわからなかったナースコールシステムですが、現在は大きく進化しており、カルテを開かないと分からなかった内容が一目でわかるような表示機能が組み込まれています。

<表示できる情報例>

・患者氏名

・呼出種別

(一般のナースコールか、緊急コールか、離床センサーか、生体情報モニタか)

・部屋/ベッド番号

・診療科

・同性同名情報

・年齢

・性別

・感染症各種情報/アイコン

・IPカメラ連動

(見守りカメラシステムの検知映像を確認できる)

・生体情報モニタ連動

(生体情報モニタのアラート発生時にはアラート内容と患者情報をスマートフォン表示)

これらの内容は、ナースコールシステムだけでなく、タブレットやスマートフォンでも確認できます。患者さんやご利用者に必要なことがリアルタイムで分かるため、看護師間での伝達不足などによるミスが生じにくくなります。

患者の予定をシェアできるボードソフト

電子カルテと連動し、患者さんの予定や処置までもが分かるようなボードソフトが導入されています。

ホワイトボードなどへの手書きではなく、データを自動で取り込むため、間違いが少なくなります。また、医師や看護師さんがすぐに予定を把握できるだけでなく、病棟別・時間帯別・業務内容別のデータをグラフ化して見ることができるため、業務改善や業務の効率化などを図りやすくなるでしょう。

ケアコムでもシェアボード機能を搭載した最新ナースコールを用意しています。

4.まとめ