Contentsお役立ち情報・製品動画

ナースコールにはどんな種類がある?最新機能についても解説!

ナースコールはボタンや配線、呼出音など患者さんやご利用者に合わせて様々な種類が提供されています。

ひと昔前と比較すると、近年ではナースコールは目覚ましい進化を遂げていると言えます。

この記事では、ナースコールの種類や配線の種類、最新のナースコールについて注目される新しい機能について解説していきます。

▼目次

1.ナースコールの種類

そもそもナースコールにはどのような種類があるのか、タイプ別にご紹介します。

現在のナースコールは患者さん・ご利用者の状態によって、それぞれ使い分けが出来るようになっています。

最適なナースコールは、疾患や病態によっても変わるため、こちらで解説するものを参考にしてみてください。

患者さんの手元にあるナースコール

基本的に押ボタン式のものが多いです。自分の意思でスムーズにボタンを押せる方にはこの押ボタン式ナースコール(ハンド形子機)で問題ありません。

浴室などの水場では防水加工されたものが良いでしょう。

また、通常のボタン式もありますが、細かいボタン操作が難しいという方向けに握り押ボタンもあります。このボタンは握りながら押すことができるので、指の細かい動きが苦手な方でも操作しやすいボタンとなっています。

身体障害者用のナースコール

押ボタン式のナースコールが使用できない患者さんの場合には、通常のナースコールよりも力を要さず軽いタッチで押せるものやひじや足など動かせる部位などで呼び出せるものがあります。

通常のナースコールは押せなくても自身の身体が多少動く、ボタン部位に手を軽く当てることができるような、筋ジストロフィーやALSの進行初期段階の患者さんなどにおすすめのナースコールになります。

また、タッチ以外には声を出す、息を吹きかける、センサーの前に手をかざす、などの簡単な動作で呼出せるものもあります。これらのナースコールは患者さんの状態に応じて選択し、利用します。

通話ができるナースコール

病院や施設のナースコールでは、この通話機能が必須となる場合が多いでしょう。看護師さんや介護士さんを呼ぶだけでなく、用件を伝えることが可能です。

現在のナースコールではベッドサイドで看護師さんと1対1で会話が行えるため、患者さんは安心して看護師さんに依頼が行えます。昔は自分のベッドから病室の中央まで移動し、大きな声を出さなければ伝わりませんでしたが、現在ではこういった心配事はナースコールの進化によって軽減されています。

▼ナースコールの変遷については、ナースコールの歴史~ナースコールの始まりと進化を知ろう~の記事でまとめていますので、併せてご覧ください。

センサーマット型のナースコール

センサーマットはベッド脇の下に設置するマット型のナースコールです。マットに足を下ろすことでセンサーが感知し、ナースコールに連動します。

認知症や疾患により、自分でナースコールを押せない、徘徊をしてしまう、ふらつきがあり一人で歩行することが難しい方がいます。このような患者さん・ご利用者が転倒・転落してしまうことを予防するために、ボタン式のナースコールではなくセンサーにて離床を把握します。

また、このような方は足元がおぼつかないことが多く、転倒・転落のリスクが高いため、同じセンサーマットでもコードレスタイプで、コードに引っかかることがないようにしたタイプのマットも必要に応じて使い分けていきます。

体動センサー

起き上がりの時点でセンサーが反応し、ナースコールに連動します。ベッドの上に設置することが多いです。

体動センサーの使用基準は、起き上がり行為をする際に一人では危ない場合や、疾患や病態などにより自身でナースコールを押せない方が対象となります。さらに加えて、転倒・転落リスクが高く離床動作が早い方に対して、起き上がり時などにセンサーが発動する、体動センサーにて対応を行っていきます。

2.ナースコールの配線の種類

ナースコールは配線にも種類があります。 基本的には有線タイプが主流になりますが、無線タイプのものもあります。ここではナースコールの無線・有線タイプの違いについて解説していきます。

有線タイプ

基本的なナースコールは有線タイプになります。対象者はベッドの上で過ごす方が多く、配線を通じて看護師さんとの会話が可能な方や用件をきちんと伝えられる方、ナースコールを押せる方に最適です。

無線タイプ

無線式は文字の通り、配線がなくてもBluetoothやWi-Fiなどを通じて電波を送受信し、ナースコールの役割を果たすものになります。

無線の押ボタン式のナースコールであれば通話はできませんが、軽くタッチするだけでスタッフを呼ぶことができます。また、小電力なので医療機器にも影響なく使用可能です。

歩行することはできるものの、時々迷ってしまう方や必要に応じて看護師さんの介助を必要とする方に持ってもらい、ボタンを押してもらうことで看護師さんが気づきサポートを行います。

一般的に可用性の観点から有線タイプをオススメすることが多いですが、ケアコムでも無線押ボタンシステムを開発しており、手のひらサイズで丸みを帯びたデザインの無線ナースコールがあります。

3.ナースコールシステムの機能

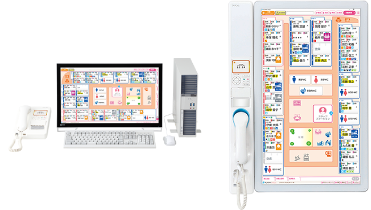

スマートフォン1台で利用できる

現代のナースコールはスマートフォン1台でコール対応が行えます。病室と共に患者さんの氏名や状態についても画面に表示されるため、初めてその方を対応する場合でもすぐに状態を理解し、適切な対応をすることができます。

よく病院でみられる「複数患者さんからの同時のナースコール時」にも看護師さんがその場でナースコールの種類や緊急度を確認できるため、その場で優先順位が判断できます。これにより、最も看護師さんを必要としている方の元へいち早く到着することが可能となります。

また、スマートフォン連動によってナースコールと内線電話が一つになる、メモ帳などを別で携帯する必要がないなど、移動時の荷物が減って楽になったという声があります。

スタッフ全員と通話可能

連動するコミュニケーションサーバーによっては、スマートフォン1台でスタッフ全員と通話ができるようになります。そのため、急な連絡事項などをもれなく全員に、きちんと伝えることができます。

チャット機能で画像共有も可能

スマートフォンアプリのチャット機能も加わり、文字や画像を共有できる機能が追加されています。この機能があることで、患者さんや利用者の状態を写真で確認することが可能になります。

生体情報モニタとの連動

生体情報モニタのアラートが発生した際、ナースコールに連動し、お知らせする仕組みとなっています。

ナースコールの親機とスマホ・PHSに部屋・ベッド番号などの患者情報やアラート種別を知らせるため、移動時でもすぐに確認することができます。

業務量の可視化ができる

看護師さんのなかなか終わらない業務。その残った業務量について、ナースコールの機能で可視化することができます。これにより、状況に応じた業務分配が適宜行われるようにマネジメントすることが可能となります。

また、業務の負荷分散により、より質の高いサービスを提供することができるでしょう。

▼ケアコムのショートターム・マネージメントシステムについてはこちらから

ナースコールは時代に合わせて、進化を遂げてきました。

今後もさらに、個別性や病院のマネジメントの一環としてシステムの整備が求められるなかで、ナースコールシステムを整えることも必要不可欠となるでしょう。

4.まとめ

ナースコールは患者さんやご利用者に合わせられるよう、様々な種類があります。

ナースコールは進化し続けており、今までスタッフを呼ぶことが困難だった方がスタッフを呼べるようになる工夫がされています。

ナースコールの発展に伴い、病院などの施設全体もより患者さんやご利用者に寄り添えるよう設備を整えていく必要があります。

ケアコムでは様々な種類のナースコールを取り揃えています。併せてご覧ください。

<監修>

斉藤 香

2008年看護師国家資格取得

2008年〜関西 救急病院 内科病棟

2011年〜関東 大学附属病院 ICU

2012年〜警察病院 ICU

2013年〜二次救急病院

急性期病院にて現在も臨床の場で活動中。